令和6年4月より相続登記申請の

義務化施行(罰則があります)

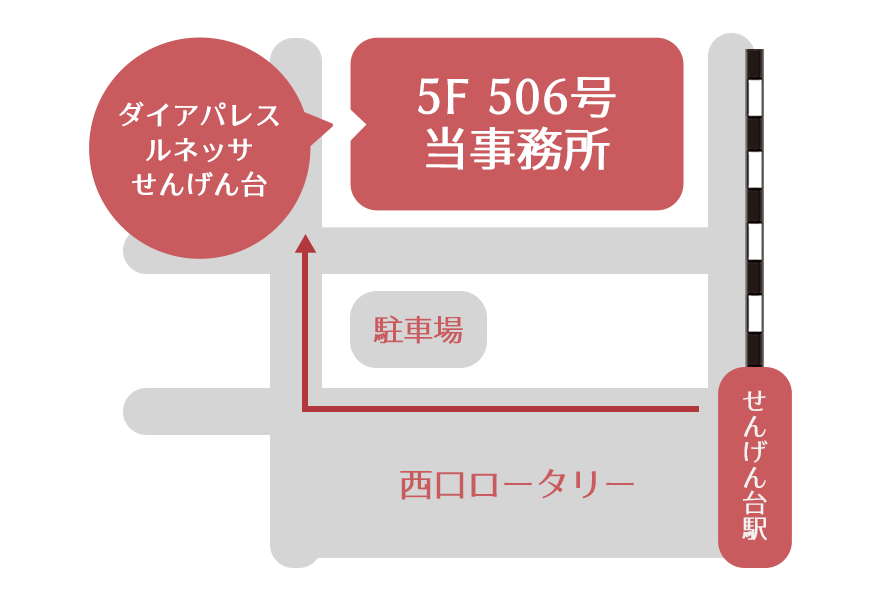

- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1

ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分 - 初回 相続相談 30分無料

- 048-970-8046

- 8:30〜18:30土日祝営業

- メールのお問い合わせ

春日部にお住まいの相続の手続きにお困りの方へ

- 預貯金や不動産などの手続きをしたい

- 相続手続きがはじめてのことで分からない

- 遺言書が見つかりどうしたらいいか分からない

- 親族がバラバラでやり取りが大変

- 亡くなった人に借金がある

- 亡くなった人の借金の督促が届いた

- 財産と借金の差がよく分からない

- 相続財産や相続人が特定できない

- 忙しくて自分で手続きができない

- 疎遠だった人の相続人になった

- 相続トラブルを避けて穏便に済ませたい

- 確かな専門家に手続きしてほしい

- できるだけ費用をかけず手続きしたい

- 安くても確実な手続きをしてほしい

当事務所がはじめてでも安心当事務所のサポートで解決できます

-

相続丸ごと手続き

不動産相続登記名義変更や預貯金手続きなどを丸ごとお任せいただきます。

-

不動産相続登記名義変更

不動産調査、登記簿謄本の取得、不動産評価証明書の取得、相続人調査、遺産分割協議書作成、登記申請、不動産全部事項証明書取得などを行います。

-

預貯金手続き

相続人調査、金融機関担当者との面談、遺産分割協議書作成、相続関係説明作成、金融機関手続きなどを行います。

-

相続放棄

相続放棄申述書を作成し、相続放棄の手続きを行います。

- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1

ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分 - 初回 相続相談 30分無料

- 048-970-8046

- 8:30〜18:30土日祝営業

- メールのお問い合わせ

春日部市の相続専門!当事務所が選ばれる4つの理由

-

法務局の登記相談員を務め、

相続の相談実績5,000件以上法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、当事務所へのご相談は、これまでで5,000件を超える実績がございます。

これまでの経験を活かし、お客様の立場に立って親身に問題解決に取り組んでまいります。 -

安心の「定額制」で明朗な料金形態

当事務所は安心の定額制です。「◯◯円〜」のような不明確ではありませんので、『最終的にはいくら請求されるのだろう・・・』というご不安はありません。明朗にご案内し、ご納得いただいてからのご依頼になりますので、安心してご相談ください。

-

せんげん台駅西口1分の駅近立地

当事務所は、東武スカイツリーラインせんげん台駅の西口1分の立地です。

せんげん台駅は急行電車も止まりますので、お立ち寄りいただきやすい事務所です。お車でお越しいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。 -

土日祝営業の年中無休

当事務所は、土日祝日も営業の年中無休で対応しておりますので、いつでもご相談いただけます。

営業時間は8時半から18時半になります。当事務所へのご来訪は、事前にご予約をいただけますようお願いいたします。

はじめまして、司法書士・行政書士の美馬克康(みま かつやす)と申します。当事務所では、相続をされる方の相続手続きを行っております。

ある日突然やってくるお身内の不幸や相続にご不安のことと思います。当事務所では、お客さまの気持ちに寄り添い、親身に親切に丁寧にお客さまの最善の結果に結びつくよう努めております。

専門家へ相談するのは少し勇気がいるかもしれませんが、地域に根付いた法律家を目指しておりますので、お気軽にご相談ください。

なお、相続の初回相談は30分無料です。まずはご状況をお聞かせください。

- お客様のお話を十分に最後までお聞きいたします。

- お客様がご納得なされるまで、十分にご説明させていただきます。

- お客様と共に、よく考え、妥当な最善の職務をさせていただきます。

- お客様に、親切かつ優しく応対させていただきます。

- 万一、お客様にご不満がございましたらアフターサービスに徹します。

読めばわかる!はじめての相続《民法解説》

はじめて相続をされる方に、ぜひ読んでいただきたい民法解説です。

相続は、人生でそう何度もあることではありませんから、何をいつまでにしたらいいか分からないという方が大半です。相続の制度を知ろうと条文を読んでみても、とても難しく感じますよね。そこで専門用語などをなるべく使わないように、わかりやすく民法を解説しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。

-

- 2026年2月23日わかりやすい相続

-

新着 相続分の譲渡とは ― いつ・だれに・何を譲れるのか

相続の手続きでは、「自分はもう関わりたくない」「兄弟にまとめて任せたい」「相続分を誰かに渡したい」という相談を受けることが少なくありません。このようなケースで登場するのが「相続分の譲渡」という考え方です。 ただし、相続分 […]

-

- 2026年2月13日わかりやすい相続

-

新着 相続人不存在が確定したあとの相続財産

相続人不存在の手続は、長い時間をかけて相続人が本当にいないのかを確認していきます。そして、相続人捜索公告の期間が終了し、それでも相続人が現れなかった場合、法律上「相続人不存在」が確定します。 ここでよく「この時点で相続財 […]

-

- 2026年2月1日わかりやすい相続

-

新着 相続人不存在確定までの過程

相続人捜索公告 この公告は、簡単に言えば「もし相続人だと思う人がいたら、名乗り出てください」という最後の呼びかけです。家庭裁判所が相続財産管理人を通じて行い、公告期間は最低でも6か月と定められています。 なぜ、これほど長 […]

-

- 2026年1月25日わかりやすい相続

-

相続人不存在の手続き

相続開始後、なぜすぐに「相続人不存在」とは確定しないのか 被相続人が死亡し相続が開始しても、その時点でただちに「相続人がいない」と確定するわけではありません。戸籍上相続人が確認できない場合や、全員が相続放棄をしたように見 […]

-

- 2026年1月14日わかりやすい相続

-

相続人がいないとき(相続人不存在の制度)

相続が開始したにもかかわらず、その被相続人に相続人がいるのかどうかが明らかでない場合、民法は「相続人の不存在」という特別な制度を用意しています。 ここで重要なのは、「相続人がいないことが確定している場合」ではなく、「相続 […]

-

- 2026年1月5日わかりやすい相続

-

相続放棄の効果と注意点

相続放棄は、相続人にとって強力な選択肢です。正しく行えば、借金などのマイナスの財産を完全に断ち切ることができます。しかし同時に、放棄したあとどうなるのか、他の相続人にはどんな影響があるのかなど、理解しておくべき点が多くあ […]

-

- 2025年12月29日わかりやすい相続

-

相続放棄の手続き・期限・代襲相続との関係

相続放棄を正しく行うためには、「いつまでに」「どこで」「どのように」手続きするのかを理解することが欠かせません。相続放棄は、単純承認と異なり、家庭裁判所への申述が必須となる正式な制度です。 相続放棄ができる期限 相続放棄 […]

-

- 2025年12月18日わかりやすい相続

-

相続放棄とは?基本のしくみと効果

相続が始まると、相続人は「亡くなった方の財産をどのように引き継ぐか」を選ぶことができます。その選択肢のひとつが相続放棄です。相続放棄とは、法律上「はじめから相続人でなかったものとみなされる」制度で(民法939条)、遺産を […]

-

- 2025年12月7日わかりやすい相続

-

限定承認の手続きと実際の流れ

限定承認は、相続人が「プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ」という仕組みです。しかし、単純承認や放棄のように簡単には済みません。家庭裁判所への申立て、公告、債権者への対応など、いくつかの段階を踏む必要があります。 […]

-

- 2025年11月25日わかりやすい相続

-

限定承認とは?しくみと単純承認との違い

相続が始まったとき、相続人は「すべてを受け継ぐ(単純承認)」か「一切を受け継がない(相続放棄)」かを選ぶのが基本です。しかし、財産の内容がはっきりしない場合や、借金があるかどうか分からないときに、このどちらかを選ぶのは不 […]

-

- 2025年11月12日わかりやすい相続

-

知らないうちに単純承認?注意すべき行為とルール

単純承認には、相続人が自ら「承認します」と意思を示す場合のほかに、意思を示さなくても自動的に承認とみなされるケースがあります。これを「法定単純承認」といいます。たとえ本人にそのつもりがなくても、一定の行為をすれば法律上「 […]

-

- 2025年11月1日わかりやすい相続

-

単純承認:すべてを受け継ぐという意味とリスク

相続が始まると、相続人は承認か放棄かを選ぶ必要があります。承認のなかで、もっとも一般的な形が「単純承認」です。この単純承認を選ぶと、亡くなった人(被相続人)の財産を、良いものも悪いものも含めてすべて受け継ぐことになります […]

-

- 2025年10月23日わかりやすい相続

-

相続の承認・放棄を選ぶときに知っておくべきこと

相続というのは、亡くなった方の財産や借金などを引き継ぐ行為です。しかし、相続人が必ずしも大人で判断力があるとは限りません。たとえば、被相続人の子どもがまだ小さい未成年者だったり、認知症の方や成年後見制度を利用している方が […]

-

- 2025年10月11日わかりやすい相続

-

相続を承認・放棄するタイミングとその注意点

熟慮期間中に相続人が亡くなった場合や、相続が二重・三重に重なるケースを中心に解説します。こうした場面は実務でも実際に起こりうる重要な問題です。 熟慮期間中に相続人が亡くなった場合 相続人が承認や放棄の意思表示をしないまま […]

-

- 2025年10月1日わかりやすい相続

-

相続の承認・放棄を決める期限とルール

相続が始まると、相続人には「財産を受け継ぐか、それとも放棄するか」という重大な選択が迫られます。このときに無期限に悩んでいてよいわけではなく、法律上はっきりとした「期限」が定められています。それが熟慮期間です。 熟慮期間 […]

-

- 2025年9月26日わかりやすい相続

-

相続人が選べる3つの態度

相続が始まると、相続人は「亡くなった方の財産をどう扱うか」という重要な選択を迫られます。 相続と聞くと「財産をもらうこと」と思われがちですが、実際にはプラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払 […]

-

- 2025年9月16日わかりやすい相続

-

遺留分侵害額請求の計算

遺留分侵害額請求は、法律の計算式だけをみてもわかりにくいかもしれませんので、身近な3つのケースをもとに、「誰に・いくら請求できるのか」を参考までにご覧ください。なお、専門家の知識が不可欠ですから、相続のお困りは司法書士に […]

-

- 2025年9月4日わかりやすい相続

-

遺留分侵害額請求とは

遺留分は、配偶者・子(直系卑属)、または父母・祖父母(直系尊属)に法律が保障する最低限の取り分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。 全体の遺留分の割合は、子がいる場合は遺産の2分の1、子がいなくて直系尊属だけが相続人の […]

-

- 2025年8月26日わかりやすい相続

-

遺留分を放棄する選択

遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。しかし、この権利は本人の意思で放棄することができます。これを遺留分の放棄といいます。 遺留分放棄はあくまで相続人本人の自由意思によるものでなけれ […]

-

- 2025年8月17日わかりやすい相続

-

遺留分の金額の計算方法と実務のポイント

遺留分とは、相続人の中でも配偶者や子など、法律で保護された人が最低限もらえる相続分です。たとえば、遺言で「全財産を第三者に渡す」と書かれていたとしても、遺留分の権利がある相続人は、一定の割合までは取り戻すことができます。 […]

-

- 2025年8月5日わかりやすい相続

-

相続人に最低限保障された遺留分の基本と計算方法

遺留分とは 遺留分とは、法定相続人のうち一定の立場にある者が、被相続人の遺産に対して最低限の取り分を主張できる権利のことです。被相続人が「全財産を第三者に贈与する」といった極端な遺言を残した場合でも、遺留分がある相続人は […]

-

- 2025年7月30日わかりやすい相続

-

寄与分が相続にどう影響するのか

寄与分の計算 寄与分が認められた場合、相続財産にその寄与分を上乗せした「みなし相続財産」を基準として、全体の分配が計算されます。 → みなし相続財産:6,000万円 これに基づき、法定相続分(例:配偶者2分の1、子2人で […]

-

- 2025年7月17日わかりやすい相続

-

相続財産の分け方が変わる寄与分の制度

寄与分の基本的な考え方 寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献を金銭的に評価して相続分に上乗せされる制度です。民法では第904条の2において規定されており、以下のような […]

-

- 2025年7月2日わかりやすい相続

-

特別受益証明書―特別受益者が「相続分なし」とする証明の仕組み

相続手続きにおいて、「特別受益を受けたため、相続分がない」というケースが存在します。このような場合、他の相続人がスムーズに相続登記などの手続きを進めるためには、「相続分がない旨の証明書(相続分不存在証明書)」が重要な役割 […]

-

- 2025年6月27日わかりやすい相続

-

相続を放棄した人と特別受益者はどう違うか

相続の場面では、「生前に多くの財産をもらっていた人(特別受益者)」と「相続を放棄した人(相続放棄者)」が共に登場することがあります。両者は一見似たような扱いを受けると思われがちですが、相続分の計算方法や扱い方は大きく異な […]

-

- 2025年6月17日わかりやすい相続

-

特別受益者がいる場合の相続分はどう決まるか

生前に多くの財産を受け取った「特別受益者」が相続人に含まれている場合、その相続分をどう調整すれば公平なのか、という問題は相続実務において極めて重要です。民法第903条は「特別受益を受けた者があるときは、共同相続人の公平を […]

-

- 2025年6月5日わかりやすい相続

-

特別受益と相続分の調整

家族の中で、ある特定の人だけが生前に多額の援助を受けていた場合、その人が他の相続人と同じように相続を受けると不公平だと感じる人も多いでしょう。たとえば、兄が生前に家を建ててもらったのに、弟や妹は何も援助を受けていなかった […]

-

- 2025年5月28日わかりやすい相続

-

廃除された者の代襲、登記、取消し

子どもには相続権があるのか? 相続人廃除とは、特定の推定相続人に対して、家庭裁判所の審判または遺言に基づき相続権を剥奪する制度です。では、廃除された者に子どもがいた場合、その子どもは代襲相続人として相続権を主張できるので […]

-

- 2025年5月19日わかりやすい相続

-

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、推定相続人(将来的に相続人になると見込まれる者)が被相続人に対して著しい非行を行った場合、被相続人の意思によって、その者から相続権を奪う制度です。これは、民法第891条に基づく「相続欠格」とは異なり、裁 […]

-

- 2025年5月8日わかりやすい相続

-

相続人が相続欠格になると

民法において、被相続人の死亡により開始する相続は、原則として法定相続人がその財産を承継することになります。しかし、一定の非行を行った者が相続人となることを許せば、相続制度の公正や倫理秩序を損なうおそれがあるため、民法第8 […]

-

- 2025年4月27日わかりやすい相続

-

相続欠格の制度とは

相続欠格 相続欠格とは、相続人となるはずの者が、一定の重大な違法行為や反道徳的行為を行ったことにより、法律上当然に相続権を失う制度です。つまり、被相続人の意思に関係なく、民法で定められた事由に該当すれば、自動的に相続権が […]

-

- 2025年4月18日わかりやすい相続

-

法定相続分

法定相続分とは、遺言がない場合や、遺言による相続分の指定が一部の相続人のみに限られている場合などに、民法によって定められた相続分の割合のことをいいます。相続人の構成に応じて、その相続分は異なります。 相続人の順位と範囲 […]

-

- 2025年4月8日わかりやすい相続

-

再代襲相続

再代襲相続とは、被相続人の子や孫などが相続の開始以前に死亡していたり、相続欠格や廃除などによって相続権を失っていた場合に、その者の直系卑属がさらに代襲して相続権を承継する制度です。すなわち、代襲相続が一段階にとどまらず、 […]

-

- 2025年3月29日わかりやすい相続

-

代襲相続

代襲相続とは、相続が開始した時に、本来相続人となるべき人(被代襲者)がすでに死亡している場合に、その子や孫が代わりに相続する制度のことをいいます。民法で規定されており、相続人の欠格や廃除によって相続権を失った場合にも適用 […]

-

- 2025年3月19日わかりやすい相続

-

法定相続人・子

相続が発生した場合において、法定相続人である子の立場についてを解説しています。 子の相続権 民法では、被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)が第1順位の法定相続人とされています。 民法887条1項被相続人の子は、相続人と […]

-

- 2025年3月9日わかりやすい相続

-

法定相続人・配偶者

民法において、被相続人が死亡したすると法定相続人が遺産を相続します。法定相続人である配偶者について解説します。 民法890条被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人とな […]

-

- 2025年3月1日わかりやすい相続

-

法定相続人の範囲と相続順位

民法では、被相続人の死亡時に相続権を持つ者を「法定相続人」と定めています。法定相続人は、血縁関係のある親族が対象となり、相続順位が明確に規定されています。この順位に基づき、優先的に相続権を持つ者が決定されます。 民法88 […]

-

- 2025年2月19日わかりやすい相続

-

既に生まれたものとみなされる胎児の相続権

胎児に相続権が認められるのは、法律上特別な扱いを受ける事例です。民法では、胎児の相続権について規定されており、相続人としての地位を認める条件やその意義が明確化されています。以下では、胎児の相続権に関する法的根拠や適用条件 […]

-

- 2025年2月9日わかりやすい相続

-

死亡の前後関係が明らかでない場合の同時死亡の推定の制度

同時死亡の推定とは、複数人が死亡し、その前後関係が明らかでない場合に、それらの人々が同時に死亡したものとみなす制度です。この規定は民法第32条2項に定められています。 民法第32条2項失踪の宣告によって財産を得た者は、そ […]

-

- 2025年1月29日わかりやすい相続

-

死亡によって開始する相続とその時期

相続は、個人の死亡によって財産や権利義務が相続人に引き継がれる制度であり、その開始には法律で明確な規定が設けられています。ここでは、民法の条文に基づき、相続開始の原因とその時期について解説しています。 1. 相続開始の原 […]

-

- 2025年1月19日相続の手引き

-

寄与分制度と特別寄与料

寄与分制度 民法第904条の2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を […]

-

- 2024年12月19日相続の手引き

-

相続財産に関する費用の負担

相続財産に関する費用の負担 相続が発生し、財産を把握しますが、財産のなかには定期的に費用が発生するものもあります。たとえば不動産の固定資産税や保険料など、被相続人が亡くなってからも支払わなければならない費用です。 さらに […]

-

- 2024年11月19日相続の手引き

-

マイナスの財産(借金)の相続と財産の調査

亡くなった人にマイナスの財産(借金)があることがわかった場合、相続放棄をするケースがほとんどですが、誤った判断で借金の支払い義務が生じてしまうこともあります。安易に判断せず、専門家に相談することをおすすめします。 被相続 […]

-

- 2024年10月19日相続の手引き

-

相続権を失う推定相続人廃除の制度

推定相続人廃除の制度 相続権を失う推定相続人廃除の制度は、相続人としてふさわしくない人から相続権を剥奪することです。相続権を廃除する(剥奪する)ためには、家庭裁判所に申立てる手続きをして、認めてもらわなければなりません。 […]

-

- 2024年9月19日相続の手引き

-

相続権を失う相続欠格の制度

相続欠格の制度 相続権を失う相続欠格は、被相続人の意思とは関係なく、法律上、相続の資格がなくなるということです。 第891条次に掲げる者は、相続人となることができない。1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同 […]

-

- 2024年8月19日相続の手引き

-

相続人がいないケース

被相続人が亡くなっても相続人がいないケースがあります。相続が開始すれば、被相続人の一身尊属権(被相続人にのみ帰属する権利)を除いて、すべての権利義務は相続人に引き継がれることになりますが、相続人がいない場合は相続人を探さ […]

-

- 2024年7月19日相続の手引き

-

相続の開始と相続人

相続の開始 相続とは、ある人が死亡したときにその人の遺産を特定の人が承継することをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を夫や妻、子がもらう制度です。相続において、亡くなった人を被相続人、財産をもらう人を相続人といい […]

-

- 2024年6月19日相続財産

-

相続分の譲渡(共同相続登記後)

共同相続人の間でされる相続分の譲渡 共同相続登記をしたのちに共同相続人のうちの一人が、ほかの相続人に相続分を譲渡して、その後遺産分割協議が完了したときの登記手続きについてです。この場合、相続分の譲渡にかかる登記を省略し、 […]

-

- 2024年5月15日相続財産

-

相続分の譲渡

第905条 1項共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 共同相続人のうちの一人が、遺産分割の前に相続分を第 […]

-

- 2024年4月15日相続財産

-

生前贈与

第549条贈与は、当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 第550条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部 […]

-

- 2024年3月15日相続財産

-

特別に贈与を受けた特別受益者

第903条1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財 […]

-

- 2024年2月15日相続財産

-

遺産分割の対象にならない一身専属権

相続人は、被相続人の財産に属する一切の権利だけではなく、義務も承継します。預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続するということです。ただし、被相続人の一身に属したものは遺産分割の相続されません。 […]

-

- 2024年1月15日相続財産

-

同時死亡の相続順位

同時死亡の推定 民法第32条数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 第32条の2では、複数人の死亡の前後が不 […]

-

- 2023年12月30日相続財産

-

債務の相続

相続財産を相続するということは、被相続人の債務も相続されます。被相続人が果たすべき義務を、相続人が承継するということです。通常の保証債務の相続は、主たる債務が消費賃借上の債務や賃借上の債務であるような通常の保証債務は、相 […]

-

- 2023年12月15日相続財産

-

生命保険金の相続

生命保険金は相続か 生命保険金は、生命保険契約で被相続人を被保険者とし、被保険者の死亡によって支払われます。相続人を受取人に指定した場合、配偶者や子などに支払われます。 生命保険金が相続財産となるかどうかは、保険金の受取 […]

-

- 2023年11月30日相続財産

-

墳墓・葬式・香典などの相続

墳墓・葬式・香典などの相続 民法第897条1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その […]

-

- 2023年11月15日相続財産

-

不動産登記

不動産登記 民法第86条1 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。3 無記名債権は、動産とみなす。 不動産登記には、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、根抵当権設定登記、 […]

-

- 2023年10月30日相続財産

-

相続財産の相続手続き

相続財産 相続財産で承継しない一身専属権 民法第896条相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 民法第896条は相続財産の包括 […]

-

- 2023年10月19日相続財産の相続人

-

遺留分侵害額請求

遺留分とは 民法第902条1項 相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することがで […]

-

- 2023年10月11日相続財産の相続人

-

遺産分割協議

遺産分割とは 相続が開始になると、相続財産は共同相続人の共同所有となります。相続財産を誰がどのような割合で継ぐのかなどを決定して、各相続人で分割することを遺産分割といいます。遺産分割をどのようにしたかは、遺産分割協議書と […]

-

- 2023年9月1日相続財産の相続人

-

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除 民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行 […]

-

- 2023年1月31日相続財産の相続人

-

相続欠格

相続欠格とは 相続欠格とは、相続の権利を失うことです。民法891条では一定の事由が認められる場合に、相続の権利を喪失させることを定めています。相続廃除の場合と異なり、被相続人の意思ではなく法律で自動的に喪失します。 民法 […]

-

- 2021年9月25日相続財産の相続人

-

相続人の調査

相続人の調査 相続手続きをするには、相続人が誰であるかを調査して確定しなければなりません。誰が相続人であるかは戸籍を調べていくことで把握することができます。 しかし、実際には必ずしも明らかでない場合が生じます。胎児や行方 […]

-

- 2021年9月24日相続財産の相続人

-

同時死亡の推定

同時死亡の推定 同時死亡の推定とは 同時死亡の推定について民法第32条の2が規定しています。 第32条の2数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの […]

-

- 2021年9月19日相続財産の相続人

-

非嫡出子と胎児の相続

非嫡出子と胎児の相続 非嫡出子(婚姻関係にない間に生まれた子) 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない間に生まれた子どもをいいます。 非嫡出子も、父が亡くなり相続開始となった場合、その父に認知されていれば相続人になります。 […]

-

- 2021年9月14日相続財産の相続人

-

代襲相続

代襲相続 代襲相続とは 代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人が相続権を失ったときに他の者が相続人となる制度です。たとえば、祖母がなくなる前に子である長男が亡くなり、孫である長男の子が父に代わって相続人になるということ […]

-

- 2021年9月11日相続財産の相続人

-

法定相続人

法定相続 民法では相続に関して法定相続制を採用しています。血族相続人として、次の順位で相続がされます。 子 直系尊属(父母・祖父母など) 兄弟姉妹 先順位者が相続人になれば、後順位者は相続人になりません。たとえば、祖母が […]

-

- 2021年9月9日相続の制度

-

寄与分と特別寄与料

寄与分 寄与分については第904条の2で規定しています。 第904条の21.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の […]

-

- 2021年9月7日相続の制度

-

特別受益者

第903条1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財 […]

-

- 2021年9月6日相続の制度

-

相続回復請求権

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 相続回復請求権は、相続権を […]

-

- 2021年9月3日相続の制度

-

遺留分

遺留分とは 相続人に保障された相続財産のうちの一定の割合のことを遺留分といいます。配偶者や子どもは被相続人の相続財産を相続する権利を持っています。遺留分は被相続人の贈与や遺贈によって奪われることがありません。ある相続人の […]

-

- 2021年9月2日相続の制度

-

相続の効力

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 相続の一般的効力を規定したものです。 被相続人が即死の場合 たとえば被相続 […]

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1

ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分 - 初回 相続相談 30分無料

- 048-970-8046

- 8:30〜18:30土日祝営業

- メールのお問い合わせ