墳墓・葬式・香典などの相続

春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所

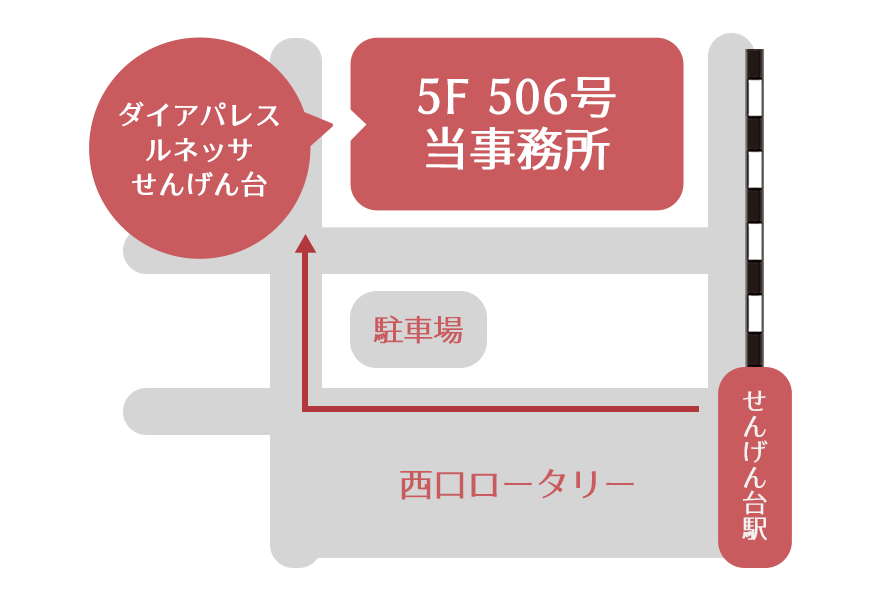

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1ダイアパレスルネッサせんげん台506号

東武スカイツリーラインせんげん台駅 西口1分

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 営業時間8:30〜18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

048-970-8046

メールはこちら墳墓・葬式・香典などの相続

民法第897条

1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

民法第897条では、祭祀財産について定められています。

系譜とは、家計図、過去帳など、祖先以来の系統を示すものです。祭具とは、位牌、仏壇、仏具、神棚など、祭祀・礼拝の用に供するものです。墳墓は、墓石、墓碑だけでなく、その所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権を含むものです。

祭祀財産の承継者

祭祀財産は、祭祀を主宰すべき者が承継すると定められています。祭祀を主宰すべき者というのは、被相続人の指定で決定されます。指定がない場合は、地域の慣習にしたがった者を決定します。被相続人の指定もなく、慣習も不明な場合は家庭裁判所の審判で決定されます。

祭祀を主宰すべき者は、必要な資格や制約がありません。さらに相続人か、親族関係か、氏の異同などを問わないとされています。通常、祭祀主宰者は一人ですが、事情によっては2人を共同の祭祀主宰者とすることも認められています。系譜、祭具、墳墓の承継者を、それぞれ別の主宰者を決定することも認められています。

また、被相続人が祭祀承継者を指定する方法にも決まりはありません。生前に決定してもよければ、遺言とは別の書面でも構いません。口頭で親族に伝えておくことも問題ありません。

特に指定がなかった場合に地域の慣習によって決定することがありますが、出身地や職業に特有の慣習がある場合は、それを慣習として決定しても問題ありません。

家庭裁判所の審判で決定する場合は、被相続人を総合的に判断して決定されます。被相続人との関係、生活関係、生活環境、祭祀主宰の意思や能力などによって判断されます。

祭祀財産の承継は、相続の承認や放棄の規定がありません。つまり拒否や辞退ができないのです。さらに、祭祀主宰を承継する代わりに、他の相続人よりも多く財産を継承する、というような特別な待遇も認められません。被相続人が祭祀主宰者に対して遺贈や生前贈与をするケースはありますが、相続開始後の特別な待遇は認められていません。

遺体や遺骨の承継

遺体や遺骨の承継は、相続とは別として考えるべきとされています。昔は、遺骨は相続人の所有に帰属するという考えもありましたが、現在は異なります。

帰属者は喪主とする考えもありますが、判例(最高裁判例平成1年7月18日)は祭祀承継者としています。その所有権は、性質上埋葬管理と祭祀供養の目的の範囲内に限られると解釈されており、その放棄はできないものとしています。

葬儀費用の負担と香典

葬儀費用の負担については考えが分かれています。葬儀の費用は被相続人の死亡後に発生します。相続とは、被相続人が生前に有していた財産のことをいいますから、葬儀の費用は相続人が相続する債務とはいえないので、葬儀の費用は相続の対象ではないといえそうですが、葬儀の費用は誰かが負担しなければなりません。共同相続人で負担する、相続財産から負担する、喪主が負担するなど、ケースはさまざまです。

香典は、葬式費用等の遺族側の負担の軽減のための贈与と解されています。したがって、葬式費用に充当することは問題ありません。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1

ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分 - 初回 相続相談 30分無料

- 048-970-8046

- 8:30〜18:30土日祝営業

- メールのお問い合わせ